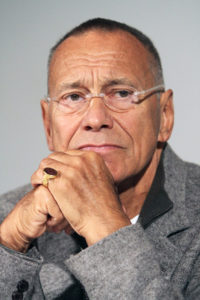

— Ваш фильм «Белые ночи почтальона Алексея Гряпицына», по-моему, единственный российский фильм за последние двадцать лет, который получил приз на международном кинофестивале и при этом не предал традиции русской культуры с её гуманизмом. А главное, он сделан с огромной любовью к простому мужику. Я бы даже так сказал: с обжигающей душу нежностью. Вот этой самой нежности сейчас в кинематографе катастрофически не хватает.

— Ваш фильм «Белые ночи почтальона Алексея Гряпицына», по-моему, единственный российский фильм за последние двадцать лет, который получил приз на международном кинофестивале и при этом не предал традиции русской культуры с её гуманизмом. А главное, он сделан с огромной любовью к простому мужику. Я бы даже так сказал: с обжигающей душу нежностью. Вот этой самой нежности сейчас в кинематографе катастрофически не хватает.

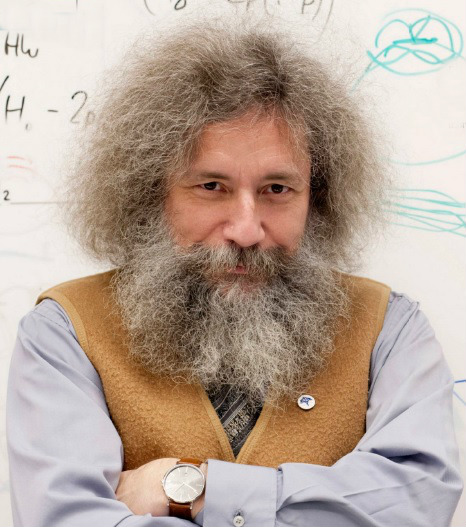

— Про такие вещи мне трудно говорить, вообще бессмысленно. Могу сказать только, что я по-другому никогда ничего не делал. Особенно что касается русской деревни. Я и «Историю Аси Клячиной…» так же делал. Я этих людей знаю очень хорошо. Хотя большую часть жизни провёл в пределах Садового кольца. А можно прожить в деревне всю жизнь и ничего об этих людях не знать.

— Наше кино, особенно авторское, элитарное, утратило любовь к герою вообще. Людей мало кто из нынешних режиссёров любит. Хотя про людей вообще кто из них снимает? Снимают про свои кошмары, про монстра внутри себя, но выдают этих персонажей за людей вокруг нас, из реальности. Я смотрю фильмы Звягинцева, фильмы Серебренникова, а там…

— А как зовут режиссёра, снявшего «Страну Оз»?

— Сигарёв.

— Вот он любит своих героев. Но понимаешь, это ведь как… Мы не знаем: они их не любят или всё-таки любят, но не могут передать эту любовь. Так ведь тоже бывает. Это как солдаты, которые очень часто вписывают в свои письма любовные стихотворения классиков. Это не значит, что солдат не любит свою любимую, он просто не в состоянии это выразить должным образом. И понимает, что поэт сказал об этом лучше, чем скажет он — солдат. А, например, Бродский написал: «Я не люблю людей»…

— Но это правда, он не особенно любил людей.

— Да, но искренне сказал: «Я не люблю людей». А бывает так — говорят: «Я не люблю людей», а там есть любовь. Это такая сложная штука. Что же касается режиссёров, то надо просто надеяться, что каждый из тех, кто искренне и бескорыстно хочет понять человека, когда-нибудь обязательно поймёт, что единственное, через что можно приблизиться к этой тайне, — это через любовь, которая ничего не боится и ничего ни от кого не хочет.

Я как-то читал лекцию в Италии на конференции, тема была «Гоголь и Феллини». Это удивительно, насколько Феллини продолжает гоголевскую тему обаятельного монстра. Он всех любит, понимаешь, — как Бог. И они все какие-то очень симпатичные у него, даже идиоты. Но это художнику либо дано, либо не дано. Вот с Антониони в этом плане всё гораздо сложнее. У него с трудом пробивается какая-то эмпатия. Хотя великий режиссёр.

— Вы же следите за современным кино? Есть сейчас в этом поколении кто-то, кто интересен вам, кто продолжает традиции наших киноклассиков?

— Я не люблю называть фамилии. Всё это очень субъективно… Вообще, признаюсь, я как смотрел картины, которые делали меня лучше тридцать лет назад, так и продолжаю их же смотреть. Фридрих Горенштейн когда-то сказал замечательно: «Мне не надо что-то читать, чтобы писать. Мне достаточно иметь под рукой Библию». Вот и я читаю Библию, и больше ничего не надо, даже Достоевского. Я иногда перечитываю Чехова. Иногда возвращаюсь к каким-то картинам, которые давно шибанули меня, — смотрю Бунюэля или Куросаву. Суперсовременные! А современное — это что? Только один критерий — волнует или не волнует.

— А почему сегодняшнее не волнует? Не потому ли, что мы живём в искусстве даже не второго, а третьего сорта? Оно не достигает ни ума, ни сердца. Пустота.

— Расслабься, ты очень пессимистично на всё смотришь. Хотя это твоё право. Но вот смотри. Прокофьев вернулся в Советский Союз, секретарь Союза композиторов при встрече извиняющимся тоном ему говорит: «Вы знаете, Сергей Сергеевич, у нас сейчас другая музыка, так сказать, популярна. Есть у нас такой композитор — Покрасс». Прокофьев: «Да? А что он написал, этот Покрасс?» Тот (напевает): «Он написал: «Мы красные кавалеристы, и про нас…» Прокофьев послушал-послушал, улыбнулся и говорит: «У нас с Покрассом разные профессии». Вот литература… Она ведь начинается на заборе, а кончается в библиотеке Оксфорда или в библиотеке Александрии. Слово, написанное в лифте, оно уже высказано. Но это же не значит, что это вся литература и что вся литература одинакова. Мне кажется, надо просто делать своё дело. А радоваться, хочу тебе сказать, сложно очень. Радоваться для художника — самое сложное на свете.

— То есть не бороться, не противоборствовать, а радоваться?

— Ну, Тригорин же сказал: «Чего толкаться, всем места хватит». И декадентам, и этим, и тем.

— До этой мудрости ещё надо дожить. Вы что, всегда такой мудрый были?

— До этой мудрости ещё надо дожить. Вы что, всегда такой мудрый были?

— Конечно, и я раньше бодался сдуру. А зачем? Знаешь, почему? Потому что понял, что искусство режиссуры, как, кстати, и жизни, прямо противоположно контролю.

— И до этой мудрости тоже ещё надо дожить.

— Смешно, но я это прочитал ещё в 1962 году, я тогда был моложе, чем ты сейчас! Мне в руки попала небольшая книжка, страниц пятьдесят всего, — «Восток на Западе». Это такое популистское изложение дзен-философии. Куры, сосны, клопы, начальство — это всё неделимо, всё единое целое. Надо всё принять таким, как оно есть. Вот меня вызвало начальство на худсовет — драть за «Сибириаду». А я, когда шёл, сказал себе: «Хрен я вам что скажу. Буду молчать». И вот они песочат меня за какие-то там сцены, реплики героев… Песочат минут сорок. А я смотрю в пол и молчу. Ни слова. Через сорок минут — Сизов (тогдашний директор «Мосфильма». — Прим, авт.): «Андрей Сергеевич, почему вы молчите?» Я первый раз за весь худсовет глаза на него поднял и говорю: «Слушаю. Продолжайте». Они там все, кто был, немножко подрастерялись, но продолжают экзекуцию. А я — молчу. Прошло ещё минут сорок-пятьдесят. Они смотрят на меня. Я им: «Да-да, конечно, слушаю, дальше». Закончилось тем, что они сами от себя устали и давай мне что-то там уже разрешать из ранее запрещённого, а кто-то даже встал на мою позицию и защищал. Но реально такие вещи по-настоящему понимаешь гораздо позже. Вот так.

Конечно, без продюсера деньги сложно найти. Что тогда делать? Нужно его, продюсера, принять, как туман. Ты же не борешься с туманом, не разгоняешь его. Ты медленно идёшь и ждёшь, когда он поднимется. То же самое с продюсером. Надо его принять и в этих условиях продвигаться. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драки.

Беседовал Олег Погодин