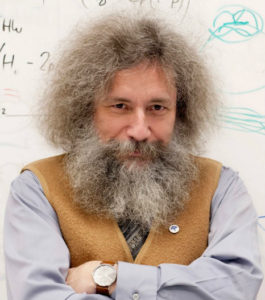

Биоинформатик, профессор, популяризатор науки, один из основателей сети «Диссернет», разоблачающей жуликов от науки, — как можно не попытаться с ним поговорить? Хотя поначалу главного редактора журнала MAXIM Александра Маленкова напугала борода Гельфанда, но он сумел взять себя в руки.

Российский биоинформатик. Доктор биологических наук, профессор. Заместитель директора Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича. Руководитель магистерских программ «Науки о жизни» Сколтеха и «Анализ данных в биологии и медицине» ВШЭ. Член Европейской академии. Заместитель главного редактора газеты «Троицкий вариант — Наука». Один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет». Член совета просветительского фонда «Эволюция». Сопредседатель совета Общества научных работников. Член президиума ВАК.

— Биоинформатика – некоторые люди не очень понимают, что это такое. Например, мы.

— Биоинформатика — это занятие биологией при помощи компьютера. Еще недавно биология занималась в основном тем, что выясняла, как устроен один ген или, скажем, как работает один белок. Ее за это сильно критиковали. Говорили: вы можете изучать шестеренки, но вы не сможете понять, как работает механизм в целом. А потом появились методы, которые позволили смотреть не на один ген или один белок, а на работу всей клетки. И биология неожиданно стала наукой, богатой данными. Уже ставятся эксперименты, которые рассказывают не об одном гене, а обо всех генах организма, причем можно сравнивать процессы, которые происходят в разных тканях и клетках. Разумеется, без компьютера на все это смотреть невозможно.

— Можно какой-нибудь реальный пример? Ну, чтоб понятнее было…

— Поверьте, от реальных примеров вам понятнее не будет. Если я скажу, что мы внезапно открыли новую систему метаболизма лактозы у некоторых организмов…

— И они теперь могут лучше делать сыр пармезан?

— Нет, ну таких глупостей я говорить не буду. Пармезаном я никогда не занимался. И вообще, это дело не биоинформатики, этим занимаются биологи, а еще точнее — биотехнологи.

— Ну а все-таки. Допустим, вас припирают вилами к стене и говорят: «Смерть или пармезан?» Вы же можете рассчитать условия, при которых всякие сырные микроорганизмы будут делать пармезан очень хорошо, очень быстро и очень много?

— Ну, только если вилами. Теоретически, конечно, можно изучить весь процесс от и до и предположить, что вот такие изменения в генах или условиях могут привести к нужным результатам, — и этим помочь биотехнологу сократить время, необходимое для получения нужного фермента, в десять раз. В общем, не знаю, как насчет пармезана, но в отношении бактерий, которые производят, скажем, рибофлавин, такие исследования и такие процедуры проводятся регулярно и успешно. Улучшение штаммов промышленных микроорганизмов — вещь вполне реальная, и предварительный математический расчет таких улучшений тоже делался. Но вы должны понимать, что пока я вам рассказываю лишь об одном аспекте биоинформатики, относящемся к молекулярной биологии, который, по сути, наукой не является. Это скорее набор приемов, методов. Фактически прикладная вещь, за которую нас содержат биологи. А настоящая научная биоинформатика, которой мы для души занимаемся, — это молекулярная эволюция. Изучение того, как жизнь тут вообще развивалась, как функции белков менялись в разных организмах… Вот вы понимаете, что мы от мышки отличаемся не тем, что у нас гены разные, а тем, что они работают по-разному?

— Да мы редко о чем-то другом вообще думаем…

— Изучать изменения в этой работе — самое интересное, что в биоинформатике есть. Решение всяких эволюционных задачек…

— То есть вы все знаете про появление жизни на Земле?

— Именно само появление жизни, первых реплицирующихся систем и так далее — это пока не очень просчитываемо. Недостаточно данных, не с чем сравнивать. Серьезно наше понимание начинается с Луки. Так его зовут — LUCA, last universal common ancestor, последний универсальный общий предок всего живого на Земле.

— Всеотец! Мы все — Лукичи?

— Да. И он уже был достаточно сложным, хотя и очень маленьким одноклеточным организмом. Как он выглядел, мы точно не знаем, но ясно, что он был устроен эффективнее конкурентов — других организмов, от которых до наших времен в наших ДНК ничего не дошло. Сам LUCA тоже никак не сохранился, но его гены мы все содержим в своем геноме. И мы можем сказать, что у него была, например, рибосома, и примерно представляем, какой у него был метаболизм… В общем, он был прокариотом, бактерией… Слушайте, а вы уверены, что вашим читателям действительно интересно в такие тонкости вникать?

— Мы в этом не сомневаемся! В общем, у биологии вообще и эволюции в частности скоро не останется от нас никаких тайн?

— Наши знания о биологии прирастают совершенно нечеловеческими темпами. За те тридцать лет, которые я ею занимаюсь, биологическая наука изменилась до неузнаваемости. Другое дело, что чем больше мы ею занимаемся, тем шире становится ее горизонт, который отодвигается от нас все дальше. И отодвигается он быстрее, чем мы к нему приближаемся. Постоянно возникают новые и новые, все более сложные вопросы, направления, загадки. Мне нравится сравнивать эту ситуацию с известным софизмом об Ахиллесе, который никогда не догонит черепаху, но только в смысле современной биологии черепаха и бежит куда быстрее Ахиллеса. И лавина захлестывающей нас биологической информации лишь провоцирует следующие и следующие лавины. С одной стороны, у нас тут фронтир, практически Дикий Запад, а с другой — то, что ты делаешь сейчас, устаревает моментально. Задачи, над которыми мы бились совсем недавно и решение которых было значительным успехом десять лет назад, — такие задачи сегодня я даю в качестве одного из домашних заданий своим студентам. И они справляются. Информации стало больше, умения ею оперировать — тоже больше.

— И когда мы станем бессмертными и разживемся жабрами?

— Я что, похож на футуролога? Надеюсь, нет. Я отношусь к футурологии весьма скептически, потому что за всю свою жизнь не видел ни одного футуролога-миллиардера, а это, на мой взгляд, много говорит о качестве их прогнозов. Нет, какие-то значительные изменения будут. Они уже есть. Тот же рак крови, лейкозы и лейкемии, которые были приговором еще не так давно, благодаря умению понимать работу белков и клеток теперь можно лечить и вылечивать. Идея, что перед тем, как назначать лечение от рака, надо проверить множество мутаций и назначить лечение от конкретного рака конкретному человеку, оказалась вполне работающей. Существует как раз очень много интереснейшей биоинформатики, с помощью которой можно дифференцированно определять поведение генов вот в этой данной опухоли.

— Я что, похож на футуролога? Надеюсь, нет. Я отношусь к футурологии весьма скептически, потому что за всю свою жизнь не видел ни одного футуролога-миллиардера, а это, на мой взгляд, много говорит о качестве их прогнозов. Нет, какие-то значительные изменения будут. Они уже есть. Тот же рак крови, лейкозы и лейкемии, которые были приговором еще не так давно, благодаря умению понимать работу белков и клеток теперь можно лечить и вылечивать. Идея, что перед тем, как назначать лечение от рака, надо проверить множество мутаций и назначить лечение от конкретного рака конкретному человеку, оказалась вполне работающей. Существует как раз очень много интереснейшей биоинформатики, с помощью которой можно дифференцированно определять поведение генов вот в этой данной опухоли.

Что же касается бессмертия и долгожительства, то, знаете, раньше выпускалась машина «Жигули», которую умельцы очень любили за то, что там всегда можно было все заменить, подкрутить, обвязать веревочкой — и будет работать.

А западная машина рассчитана на десять лет, она их хорошо отрабатывает, а потом рассыпается целиком — чинить бесполезно, она на это просто не рассчитана. Так вот, боюсь, эволюция создала нас по второму варианту: старость — это системный развал всего. Прожил пятьдесят лет, ну а что с тобой происходит дальше — не важно, потому что ты отработанный вариант. Никому бессмертие тут не нужно.

— Но есть же фактически бессмертные животные! Например, голый землекоп.

— У меня есть сильное подозрение, что читателю не понравится вести жизнь голого землекопа и ее продолжительность покажется ему основным минусом. Но, повторюсь, я не люблю футурологию и хайп, особенно на медицинские темы.

— Тогда что на данный момент интересует больше всего именно вас?

— На этот вопрос нет одного ответа. В частности, меня безумно интересует все, что связано с древней ДНК. Хотя это тоже не напрямую моя тема, я не антрополог, но, например, вот этот мезальянс с денисовцами и неандертальцами захватывает воображение. Представьте, что по планете когда-то бродили три независимых друг от друга человечества, которые представляли три разных вида. Родственных, но разных. И эти три вида жили одновременно, истребляли друг друга, ели и иногда любили. Эта доисторическая «санта-барбара», которую мы можем прочитать сегодня в нашей ДНК, происходила, например, в Денисовой пещере на Алтае, где и кроманьонцы, и денисовцы, и неандертальцы попеременно жили. И иногда скрещивались, чему мы имеем несомненные свидетельства в виде тех самых последовательностей генов. Именно в этой пещере ДНК сохранилась по ряду причин очень хорошо. Вообще-то самая древняя, если не ошибаюсь, была извлечена из замороженной лошади семисоттысячелетней давности, а человеческой древнейшей прочитанной ДНК — 400 тысяч лет.

— И когда мы сможем по ДНК восстановить тасманийского волка?

— Никогда. По той причине, что у него не осталось живых близких родственников.

— Но остались же всякие шкуры, зубы… чучела даже.

— И что? Мы можем прочитать его геном, да. Но что это нам даст? Его ДНК мертва. Мы видим, как она устроена, но мы не можем ее воскресить. Это все равно что, имея труп, заставить его ходить и разговаривать. Развиваться и размножаться можно заставить только живую клетку.

— А как-то воссоздать этот геном искусственно? Раз образец есть — самим из белков еще живых сплести?

— Три миллиарда нуклеотидов самим сплести в правильной последовательности? Задать каждому правильные стартовые условия? Я уж не говорю про эпигенетику, которая там присутствует. Намотать все на гистоны, надеясь, что они правильно метилированы, упаковать хорошим образом, чтобы хромосомные территории сорганизовались? Знаете, вот так и запишите: «Истлеет журнал MAXIM и рухнут стены его редакции, а на могиле М. С. Гельфанда ветер сотрет в прах каменную плиту, но и к тому времени никто такую штуку вытворить не сможет».

— И неандертальца тоже не можем? Или мамонта?

— А вот это уже горячее. Именно потому, что наши гены похожи на неандертальские, между геномами слонов и мамонтов различия невелики и мы знаем, в чем они, — тут можно пофантазировать. Что мы сможем сделать? Мы сможем определить геном последнего общего родственника слона и мамонта. И поэтапно, от рождения к рождению, начать регрессировать слона, вносить постепенные изменения в хромосомы, пока не получим искомого предка. Сразу все изменения внести не получится, будет генетический конфликт у ребеночка и мамы. Допустим, нам потребовалось 30-40 поколений (или 30-40 тысяч поколений). Когда мы получаем такого предка, мы начинаем точно так же обратно его развивать, но в этот раз уже в мамонта. Так что проект «Возродим мамонтовую тундру!» будет очень длительный и в ближайшее время труднопредставимый. Про неандертальца и говорить нечего, его этический комитет не пропустит. Тем не менее в теории это возможно. И даже не только теории. Есть такой Джордж Черч, живущий в Бостоне, у него похожий проект: он берет культуру клеток слона и, так сказать, их мамонтизирует. Правда, он не собирается стать владельцем табуна мамонтов, у него научный интерес: ему интересна вероятная последовательность происходивших мутаций у этих животных.

— А что насчет «дизайнерских» детей? Их можно будет делать? С выбранным цветом глаз, фигурой, способностями, интеллектом?

— С интеллектом точно ничего не получится. Слишком сложное явление, слишком много генов. А что-нибудь попроще уже делается. Но речь идет не о цвете глаз, а о генетических заболеваниях обычно. Поковыряться отверткой в одной клетке, в одном ядре мы уже сейчас в состоянии, но к глобальной перестройке это относиться не может. Будет у вашего ребенка моча после поедания спаржи иметь соответствующий запах или нет — это пока максимум дизайна.

— Раз уж мы столько говорим о гибридизации и мезальянсах, то как вы полагаете: идущее сейчас смешение всех рас и народов — это полезный для здоровья человечества процесс или мы рискуем утерять что-то важное, стойкость к пандемиям например?

— Для здоровья каждого отдельного индивидуума — полезный. Для генетического здоровья человечества ничего лучше близкородственного смешивания, инцеста, нет: битые гены сразу вылетают из генофонда, носители нежелательных мутаций рождают нежизнеспособное потомство — и все. Для индивидуума, стремящегося выжить, наоборот, полезно быть максимально гетерозиготным, то есть близкородственные браки невыгодны: слишком высок риск жене и мужу иметь одинаковые летальные гены и, следовательно, неизбежно больных детей. Что касается пандемий или, например, генетического оружия, то опять же чем разнообразнее популяция, тем она в целом устойчивее.

— А генетическое оружие возможно создать?

— Которое поражало бы одну расу или нацию и не трогало бы другую? Сейчас уже совершенно точно нет. Практически нет. Или же мы соглашаемся, что у противника погибнет, скажем, шестьдесят процентов населения, а у нас — сорок, и надеемся, что сейчас это оружие никто применять не станет. Тогда уж проще взять обычное биологическое — оно, правда, уничтожит вообще всех… Был такой академик Овчинников, про которого ходила легенда, что он мечтает вставить ген дифтерийного токсина в вирус гриппа.

— На этой бодрой параноидальной ноте мы прощаемся с вами. Но можно самый распоследний вопрос? Зачем вам такая борода?

— Мне не нравится ее стричь.